Ein Katechismus für aufgeklärlte Christen

von Prof. Dr. Joachim Kunstmann

Die nachfolgenden Überlegungen wollen eine Anregung zur Klärung sein. Sie sind aus persönlicher Sicht heraus formuliert und folgen der Frage, was eigentlich als „christlich“ zu gelten hat und was uns heutigen modern Menschen einleuchten kann. Sie wollen vor allem zum eigenen Nachdenken anregen.

1. Christsein heute

a. Was aufgeklärte Christen glauben können

Christsein bedeutet die Orientierung des eigenen Lebens an Jesus von Nazareth.

Dieser hat gezeigt, dass das Leben ein Geschenk aus gütiger Quelle ist. Daraus entsteht eine Haltung der Dankbarkeit, der Gelassenheit und des Genusses. Sie führt zu einer nachhaltigen Relativierung unserer Leiderfahrung.

Seine Nachfolger haben ihn Christus genannt, d.h. verheißener Gesalbter und Retter.

Glaube ist der Bezug des eigenen Erlebens auf den unverfügbaren Grund des Lebens, den wir Gott nennen. Das lässt das Lebens als sinnvoll erfahren.

Christsein heißt deshalb, die eigenen existenziellen Erlebnisse und Fragen auf diesen unverfügbaren Grund zu beziehen. Es heißt also, das eigene Leben mit Hilfe der christlichen Tradition zu deuten.

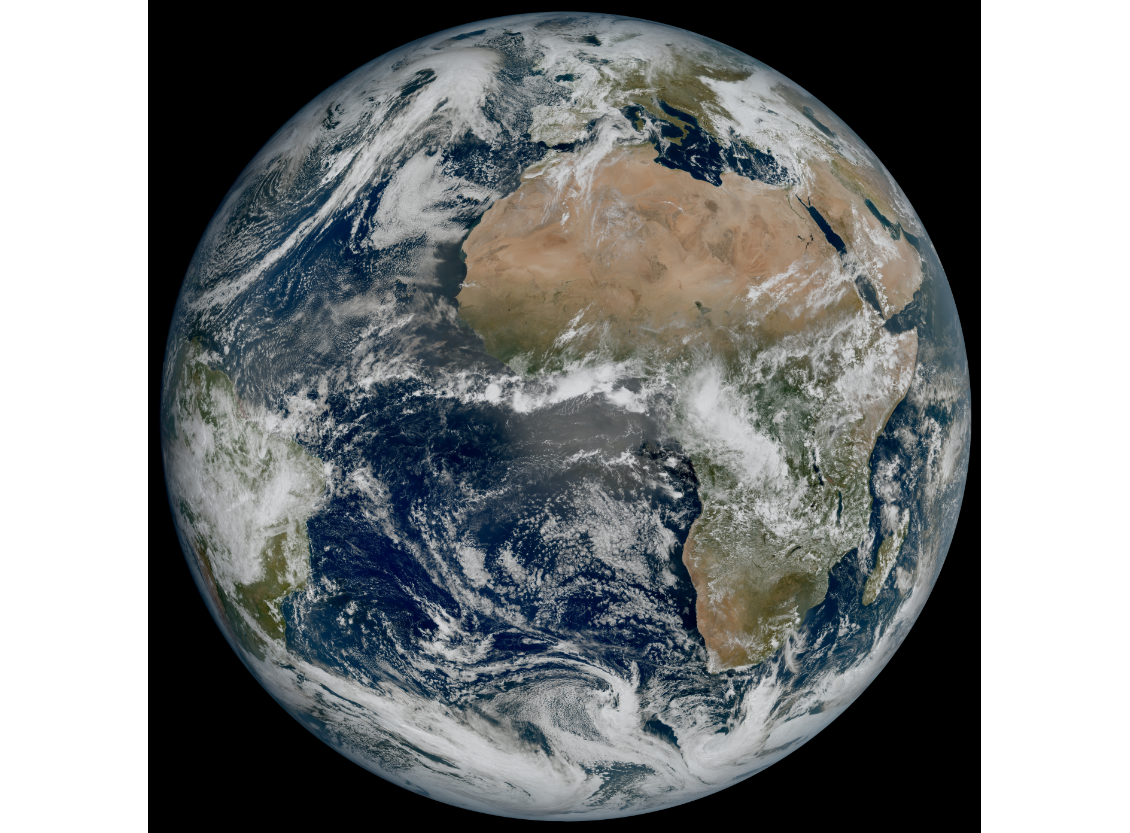

Der Grund des Lebens ist nur in der Erfahrung spürbar. Diese kann als Verbundenheit mit dem Ganzen der Wirklichkeit erlebt werden.

Christsein bedeutet entsprechend eine Haltung des grundlegenden Respekts und der Ehrfurcht vor allem Leben (Liebe). Denn es versteht alles Leben als heilig, d.h. als Gabe aus unverfügbarer Quelle. Diese Haltung lässt sich nicht in Gebote und Regeln fassen. Religiöse Pflicht, Gehorsam oder gar Zwang (auch innere Pflicht) sind Ideologie und widersprechen der „Freiheit der Kinder Gottes“ (Paulus). Sie können allenfalls Orientierungsmaßstab sein. Die 10 Gebote ebenso wie die spontanen Weisungen Jesu sind vor allem Beispiele für die christliche Haltung.

b. Frühere Deutungen des Christseins, die heute unverständlich geworden sind

Glaube ist kein Fürwahrhalten von historischen oder metaphysischen Ereignissen. Aufgeklärte Christen glauben daher nicht an Glaubenslehren oder Bekenntnissätze.

Überzeitlich gültige Wahrheiten gibt es nicht. „Offenbarung“ gibt es nur in der je eigenen Erfahrung. Religiöse Traditionen sind deshalb kritisch darauf hin zu befragen, ob sie der Entfaltung des Lebens dienen.

c. Konkretisierungen

Das Gebet ist eine Hinwendung zum Grund des Lebens und Ausdruck des Vertrauens.

Im Gebet machen wir uns unsere Angewiesenheit bewusst. Wir vertrauen darauf, dass der geheimnisvolle Grund des Lebens uns auch in schwierigen Lebenslagen trägt.

Das Gebet ist wahrhaftig, wenn es aus dem Herzen kommt. Das Vaterunser zeigt, dass wir unsere Anliegen knapp formulieren können („Euer Gott weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet“). Im Idealfall ist unser ganzes Leben ein Gebet.

2. Jesus Christus

a. Aufgeklärte Christen sehen in Jesus von Nazareth das Urbild menschlichen Lebens.

Jesus war zugleich Prophet und die Weisheitslehrer. Er berief sich nicht auf religiöse Tradition, sondern unmittelbar auf Gott. Er lehrte in Bildern, die spontan durch konkrete Fragen oder Nöte entstanden.

Sie glauben seiner Botschaft: wir leben im Reich Gottes, d.h. inmitten der göttlichen Gegenwart. Leben gewinnt, wenn es sich an diesem Bewusstsein ausrichtet („kehrt um!“).

Allein aus diesem Bewusstsein kann sich eine Haltung des eigenen Selbstwerts und der Liebe zu allem Leben ergeben („liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, liebe auch deinen Feind).

Die Gleichnisse vom Wachsen des Reiches Gottes drücken den Wunsch aus, dass dieses Bewusstsein bei den Einzelnen und auch bei immer mehr Menschen wachsen möge.

Sie verstehen das Auftreten Jesu als radikales Ernstnehmen des unverfügbaren, aber gegenwärtig spürbaren Lebensgrundes. Daraus zieht er drei sehr klare Folgerungen:

Alles ist Ort der Präsenz Gottes (den er „Vater“ nennt und sehr mütterlich beschreibt).

Daraus folgt eine radikale Inklusion: Menschen sind für Jesus als Menschen zu behandeln, und nicht nach ihrem Denken, Status oder Handeln; auch nicht nach religiösen oder moralischen Maßstäben (zum Jüngerkreis gehörte ein Zelot, d.h. ein jüdischer Terrorist; Jesus hat sich von Prostituierten berühren lassen, usw.). Die Seligpreisungen der Bergpredigt machen deutlich, dass arme und leidende Menschen sich der Unverfügbarkeit des Lebens oft deutlicher bewusst sind als religiös Praktizierende.

Der Grund des Lebens ist überall gegenwärtig.

Es ist Grundirrtum aller Religion, das Heilige sei vor allem in der religiösen Kultur präsent. Nicht die Religion ist heilig, sondern das Leben („Lernt, was das heißt: Liebe will ich, nicht Opfer!“), also auch das einfache und erniedrigte Leben, der Markt und der Bahnhof. Die scharfe Religionskritik Jesu an dieser Stelle ist christlich elementar und wird bis heute viel zu wenig ernst genommen. Er orientiert sich nicht an religiösen Vorgaben, behandelt die eigene religiöse Tradition mit souveräner Freiheit, oft provokativ; religiöse Pflichten lehnt er ab. Das können sich Christen zum Vorbild nehmen. Jesu Tod ist die Konsequenz eines wahrhaft religiösen Lebens, das den Widerstand einer selbstgefälligen religiösen Kultur provoziert.

Das Leben ist deshalb ein Fest und Grund zur Freude („Seht die Vögel im Himmel!“).

Jesus wurde „Fresser und Weinsäufer“ genannt und hat oft von Hochzeiten und Festen erzählt. „Sünde“ kennt er nur als vergebene („Deine Sünde ist dir vergeben!“). Leben ist Grund zum Zupacken („Klopft an!“, „Vergrabt eure Pfunde nicht!“), zum Genuss („seht die Vögel!“) und eher zum Humor als zum Ernst.

b. Sie glauben, dass das „Reich Gottes“ Gegenwart ist, nicht eine soziale Zukunftsvision.

Für Jesus ist Gott selbstverständlich gegenwärtig. Die damals starke Strömung der Apokalyptik (= Hofnung auf das Weltende und Rettung der Frommen durch Gott) hat seine Botschaft bereits in den Evangelien in eine Hoffnung auf zukünftige Erlösung verkehrt.

Auch das hellenistische Denken des Paulus wird Jesus nicht gerecht. Paulus lehrt den Glauben an eine „Erlösung“ von einer „Sündenschuld“ durch den Tod Jesu, der als „Opfer“ gedeutet wird. Für Jesus ist Gottes Gegenwart aber nicht an Bedingungen gebunden, sondern eine Sichtweise auf das Leben.

c. Sie glauben, dass die Berichte von Heilungen und Wundertaten Jesu verdichtete Niederschläge

einprägsamer Erfahrungen sind.

Daher haben sie oft tiefe symbolische Bedeutung. Sie zeigen ihnen, dass eine Umkehr im eigenen Leben als überwältigend erfahren werden kann. Dafür steht der Begriff der Auferstehung.

Sie glauben, dass wir alle ebenso wie Jesus „Söhne und Töchter Gottes“ sind.

Jesus hat sich selbst als Menschensohn bezeichnet, also als Menschen wie wir alle. Er hat eine Überhöhung seiner Person abgelehnt. Die Hoheitstitel Herr, Messias (=Christus), Heiland, Sohn Gottes, Richter sind Niederschläge von Erfahrung, also symbolische Verweise auf Jesu überzeitliche Bedeutung.

3. Die Glaubenslehren

a. Aufgeklärte Christen glauben, dass alles Leben unverfügbare Gabe („Schöpfung“) und zu seiner ihm eigenen Entfaltung bestimmt ist.

Sie glauben, dass sie zu einem heilen Leben in Gemeinschaft mit allem Leben bestimmt sind.

Sie glauben, dass der Grund des Lebens in existenziellen Erfahrungen spürbar ist. Solche Erfahrungen und deren Deutungen verdichten sich in den religiösen Traditionen.

Angemessen für die Gotteserfahrung sind nur Bilder (Vater, Mutter, Fels, Hirte, Sturmwind usw.), keine Lehraussagen. Sie können zu neuen Bilder anregen, die der eigenen Erfahrung entsprechen: Tiefe des Seins (Paul Tillich), Geheimnis der Wirklichkeit, Tiefendimension des Lebens, „Woher meines Abhängigkeitsgefühls“ (Schleiermacher), Netz, „Wald, aus dem wir nie hinausgegangen“ (Rilke) usw.

Sünde ist Ab-Sonderung vom Lebensgrund. Also nicht Unmoral, sondern unheiles (verzweifeltes, sinnloses, depressives, depressives …) Leben. Dennoch zeigt der Tod Jesu am Kreuz: selbst in solchen Erfahrungen können wir uns mit dem Lebensgrund verbunden fühlen.

b Sie halten die Glaubenslehren nicht wörtlich für wahr.

Sie verstehen sie als Mythologie, die symbolisch von Bedeutung sein kann, nicht aber faktisch (z.B. Dämonen oder eine Dreiteilung der Welt in Himmel, Erde und Hölle).

Gott wurde früher als allmächtiges, allwissendes, trinitarisches Wesen verstanden, das in den Lauf der Welt eingreift (Theismus). Viele Christen sprechen heute angemessener vom „Göttlichen“.

Jesus Christus wurde früher als göttliche Person verstanden („Wesensgleichheit“ mit Gott), dessen Tod „heilsnotwendig“ war (ein „Sühnetod“ zur Vergebung der als Schuld verstandenen „Erbsünde“), und der als himmlischer Richter wiederkommen wird. Sünde wurde mit Unmoral, Genuss oder sexueller Lust assoziiert. Für aufgeklärte Christen ist das ein grundlegender Irrtum. Es widerspricht klar der Botschaft Jesu und reduziert sein Auftreten absurderweise auf sein „Kommen“ („Inkarnation“) und seinen Tod. Für viele Christen ist Jesus nicht Herrscher, sondern Bruder und Vorbild.

Das Reich Gottes wurde früher allein in der Zukunft erwartet. Aufgeklärte Christen erwarten kein ewiges Leben in einer zukünftigen, jenseitigen Welt. Das wäre Heilsegoismus und würde die Schöpfung zum Vorhof degradieren. Christen können sich auch im Tod im göttlichen Geheimnis geborgen wissen und müssen nicht über das Leben hinaus fragen. Was da kommt, können wir nicht wissen.

c. Sie verstehen die Formel „im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes“ als symbolischen Hinweis auf die Ungreifbarkeit des Göttlichen. Das alte Glaubensbekenntnis (Credo) dient ihnen (nur) als historische Grundlage christlicher Identität.

Für die bei weitem meisten Christen ist das Bekenntnis kaum noch nachvollziehbar. Erheblich wichtiger für das christliche Selbstverständnis ist das Vaterunser.

4. Die Bibel

a. Aufgeklärte Christen glauben, dass die Bibel ein einzigartiges Zeugnis von existenziellen Erfahrungen und deren Deutung durch die Beziehung zu Gott ist.

Sie ist im Lauf von über 1000 Jahren allmählich entstanden und eher eine Bibliothek, auf deren Umfang man sich rein pragmatisch geeinigt hat. Sie erzählt im Alten Testament von den Erfahrungen Israels mit Gott und dem Leben, im Neuen Testament vom Auftreten Jesu, der die Gottesbeziehung des Volkes Israel jedem einzelnen Menschen zuspricht, und von seiner Übersetzung in Glaubenslehren durch Paulus.

Christen schätzen die einzigartige Nüchternheit und Realistik der Bibel. Sie beschreibt menschliche Not und Schwäche aus der Perspektive Gottes, daher ohne jede Idealisierung.

b. Sie glauben nicht an die Bibel, oder nehmen sie gar wortwörtlich als wahr

Sie ist das Erfahrungsbuch der Menschheit mit dem Leben und seinem Grund, deshalb „heilig“ und „Wort Gottes“. Sie braucht eine kritische Auslegung, ein symbolisches und ein psychologisches Verständnis.

c. Sie lesen die Bibel als Inspirationsquelle und Anleitung zu eigener Lebensdeutung.

Ihr Zentrum ist Jesu Deutung des Lebens als aufgehoben in Gott (das Evangelium) und die daraus folgende Haltung.

5. Kirche und Religion

a. Aufgeklärte Christen glauben, dass Kirche der Ort ist, an dem das Leben in Bezug zu Gott gestellt wird – ebenso, wie das vielfach in Bibel geschieht.

Jesus hat keine Kirche gegründet. Er hat gerade keine exklusive Gemeinschaft gewollt. Kirche gibt es nicht als Idealgebilde („ekklesia invisibilis“, dh. die unsichtbare Kirche der Heiligengemeinschaft), sondern nur als Institution. Diese hat allerdings eine unverzichtbare Funktion: sie hat die Aufgabe der Weitergabe der urchristlichen Botschaft und Erfahrung und der religiösen Kommunikation der Gegenwart.

b. Sie glauben, dass die Arbeit der Kirche nicht primär der Pflege und Weitergabe der christlichen Kulturreligion zu gelten hat, sondern dem Leben der Einzelnen.

Sie ist Dienst am Menschen, nicht vor allem an der Tradition. Die Grundaufgabe der Kirche ist daher nicht „Verkündigung“ einer scheinbar feststehenden Wahrheit, oder Weitergabe von Glaubenslehren, mit denen nur ein vorgegebener Kirchenglaube gemeint sein kann. Die existenziellen Erlebnisse und Fragen der Menschen bilden immer den Ausgangspunkt. Eine funktionierende interne Selbstkritik (eine nicht erbrachte Aufgabe der Hochschultheologie) ist dafür unverzichtbar. Die Religion Christi (also sein Auftreten und Reden) und die christliche Religion (das Christentum; Lessing) sind klar zu unterscheiden.

c. Sie verstehen die Aufgabe der Kirche als Lebensorientierung.

Gottesdienstliche Handlungen dienen der existenziellen Orientierung. Die einzig unersetzbare Aufgabe der Kirche ist eine religiöse, keine moralische, politische oder soziale. Religion ist symbolische Lebensdeutung, also bildhafte Darstellung tiefen Erlebens und Fragens (Philosophie ist rationale, Kunst ist darstellende Erfahrungsdeutung). Die Kirche hat deshalb vor allem Religiosität zu bilden: durch das Angebot möglicher religiöser Erfahrungsräume (Kirchenmusik, Kirchenraum, religiöse Feiern, Begegnungen) und durch symbolische Lebensdeutung (Predigt, Seelsorge usw.), sowie durch Anleitung zu einer solchen Lebensdeutung (in der religiösen Lehre).

Das kirchliche Ritual ist Lebensdeutung im Sinne der christlichen Tradition.

Taufe ist symbolisches Zeichen für den Geschenkcharakter des Lebens (und für die Zugehörigkeit zur christlichen Tradition), Abendmahl für die Gleichheit aller Menschen vor Gott (und Erinnerung an Jesu Tod), Segen für die Geborgenheit im Lebensgrund.

Eine lebendige und selbstkritische Kirche ist ökumenisch und interreligiös offen.

Sie hat ein echtes Interesse an anderen religiösen Erfahrungen, sowie an der Deutungs- und Kommunikationsweise anderer Religionen. Sie schärft und plausibilisiert so ihr eigenes religiöses Profil.